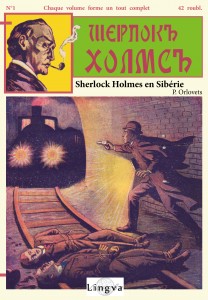

L’un des livres les plus improbables que nous ayons faits jusqu’ici est maintenant enfin paru : Sherlock Holmes en Sibérie, par P. Orlovets. Le projet, il faut bien l’avouer, était un peu fou : publier de la littérature russe n’est déjà pas ce qu’il y a de plus aisé. Mais quand en plus il s’agit de littérature populaire ancienne, à cent lieues de Tolstoï ou de Dostoïevski, on peut penser à un acte commercialement suicidaire.

Mais peu importe : à nos yeux, cette littérature est tout aussi importante. Elle est distrayante, mais en plus elle aborde des sujets qui ne le seraient pas forcément par ailleurs. Ainsi, il est question dans l’une des nouvelles de Sherlock Holmes en Sibérie, de la construction des chemins de fer russe en Extrême Orient. Un chantier qui fut colossal, et au sujet duquel Orlovets nous dresse un tableau particulièrement sombre : incompétence, corruption, détournements de fonds, tout ce qu’il y a de mauvais s’accumule sur ce secteur.

Orlovets aurait-il délibérément noirci le trait ? Pas nécessairement. Nous avons retrouvé un petit texte quasi-contemporain, publié en 1901 dans le journal français La Justice, qui traite du même problème. Sur l’auteur, un dénommé L. Casine, nous n’avons rien pu trouver. Mais la mention finale, « Traduit à Tien-Tsin, le 12 février 1901. Corps expéditionnaire de Chine », nous montre bien que nous avons affaire à un petit texte humoristique de circonstance, sans doute publié à l’époque par voie de presse. Et s’il nous a intéressé, c’est bien parce qu’il corrobore le témoignage indirect d’Orlovets, qui, rappelons-le, a été journaliste en Sibérie lors de la guerre contre le Japon.

Le Malheur

Conte russe, de L. Casine.

traduit par Servanine junior.

La Justice, n° 7679, 3 avril 1901.

« Monsieur le chef ! monsieur le chef ! l’ingénieur principal est sur la ligne ! »

Le chef de gare, un beau jeune homme, aux grands yeux noirs, et dont le menton était orné d’une petite barbiche fort soignée, saisit précipitamment sa casquette de service, mit ses gants blancs et, aussitôt, suivi de l’homme d’équipe qui venait de lui annoncer la venue de l’ingénieur principal, gagna le quai de la station.

D’un wagon de première classe descendit un personnage de petite taille, aux joues tombantes : c’était l’ingénieur de la ligne.

Sur son paletot entrouvert se détachaient, aux épaules, les étoiles de général1.

Cet important fonctionnaire adressa un salut négligent au chef de gare ; et, sans prendre la peine de se déganter, il présenta indolemment deux doigts à son subordonné.

« Faites garer les wagons de marchandises sur la voie de droite », ordonna-t-il brièvement, en s’adressant à un homme d’équipe, sans faire attention au chef de gare qui se tenait respectueusement derrière lui.

« Votre Excellence, dit celui-ci, dans vingt minutes doit arriver un train.

– Eh bien, télégraphiez à la station précédente qu’on l’arrête, répondit laconiquement l’ingénieur.

– Mais, Excellence, votre inspection durera au moins deux heures ?

– Mon inspection ? la révision de la ligne ? Bah ! ce n’est pas la première fois que je la fais. Monsieur, je sais ce que je dis.

Et le général gagna le buffet.

Ahuri, le chef de gare resta sur le quai, les yeux fixés sur son supérieur qu’il regarda s’éloigner. Tous les employés suivaient silencieusement le haut fonctionnaire.

« Quel malheur ! s’écria le chef de gare.

Et, à son tour, hochant la tête, il rentra dans son bureau. Que lui importaient, après tout, les décisions de ce gros homme qui commandait ainsi ? Jetant sa casquette dans un coin, il se laissa tomber sur son fauteuil et leva les yeux sur un portrait suspendu au-dessus de sa table.

Un sourire amer crispa ses lèvres.

« Pourquoi ? oui pourquoi ? » murmura-t-il en levant la tête, et en fixant le portrait. Avec tendresse il admirait ce beau visage de femme aux yeux bleus, à la chevelure blonde.

C’était sa femme. Elle avait consenti à l’épouser – il ne l’ignorait pas – pour avoir une situation et quitter la maison paternelle où elle n’était pas heureuse. Mais depuis cinq ans qu’ils étaient unis, il s’efforçait sans y parvenir d’attiser l’étincelle imaginaire dans l’âme de cette femme, indifférente et cependant si aimée ! Jamais elle n’avait pour lui la moindre « étincelle ». Découragé, il se laissa retomber sur son fauteuil.

Un coup de sifflet aigu se fit entendre, puis, aussitôt, un craquement sinistre et terrible à la fois le tira de sa rêverie.

Un train de voyageurs ralentissant sa marche entrait en gare, brisant les wagons de marchandises qui se trouvaient sur la voie. Le mécanicien avait bien aperçu le train qui lui barrait le passage, mais trop tard pour éviter le tamponnement, assez à temps cependant pour rendre moins terrible le choc.

Les voyageurs épouvantés se hâtèrent de descendre du train subitement arrêté.

L’ingénieur, sur le quai, toujours suivi du personnel de la gare, grondait furieusement :

« Eh bien quoi ? après ce qui vient de se produire, vous restez tranquillement dans votre bureau », dit-il au chef de gare qui, debout, regardant les wagons brisés, ne bougeait cependant pas.

« Vous êtes donc stupide ! De tels employés doivent être chassés ! Allez-vous en, je vous chasse, je vous chasse, entendez-vous, et je vais adresser immédiatement un rapport au ministre. »

Elle allait, répondant distraitement au badinage de deux petits garçons qui, devant elle, gambadaient. La route poussiéreuse qui conduisait à la forêt fut bientôt quittée par elle et les enfants qui, trouvant une herbe tendre et fraîche, s’y roulèrent en poussant de grands cris de joie.

Elle s’assit non loin d’eux, prit un livre dans sa poche, l’ouvrit et sembla lire. Et cependant elle ne lisait pas.

Éclairée par un joli soleil de mai, les yeux fixés sur un point de l’horizon, elle ressemblait tout à fait au portrait suspendu dans le cabinet du chef de gare.

Elle pensait à son mari. Était-elle blâmable de ne point l’aimer ? Elle ne l’avait jamais trompé, elle ne le tromperait jamais, mais époux et enfants lui seraient toujours étrangers.

Était-ce sa faute si l’officier de la garde lui plaisait mieux que son mari ? Et les rencontres journalières avec l’officier, étaient-elles blâmables si elles lui procuraient un plaisir qu’elle ne savait même pas définir ? Ah ! si rien ne la retenait… peut-être… mais !…

« Maman ! Maman ! regarde donc le joli papillon », s’écria un des enfants qui, avec son frère donnait la chasse à un papillon gris.

Elle interrompit un instant, sa rêverie et, mécontente, elle s’aperçut qu’il était temps de rentrer. Il allait falloir reprendre la vie triste et ennuyante, hélas !

Oui ! elle avait voulu arriver à une situation ; elle avait l’aisance, mais cette aisance mène lui était odieuse en ce moment.

Mais qu’y a-t-il donc ? Que de monde à la station… Une catastrophe, un déraillement, entend-elle dire et elle se met à courir vers la gare… Mon Dieu, qu’est-il donc arrivé, demande-t-elle, en se frayant un passage à travers la foule et en heurtant les débris des wagons brisés… C’est sa femme, répète-t-on autour d’elle…

La figure bien connue du bel officier de la garde parait devant elle sans qu’elle y fasse attention, elle n’a qu’une hâte : retrouver son mari qu’elle aperçoit tout seul, pâle comme un mort sous sa casquette de service et elle se dirige à pas pressés vers celui qu’elle n’aime pas mais que chacun délaisse et que le « général » vient de congédier.

Pourquoi son cœur bat-il si fort dans sa poitrine, pourquoi jamais son mari ne lui avait-il semblé si cher qu’en ce moment ?

« Ah, pense-t-elle, c’est que je suis coupable, bien coupable devant lui » et suivant l’idée qui lui vient, prompte comme l’éclair, elle se précipite vers lui, pour la première fois dans une étreinte passionnée, elle reste inanimée dans ses bras.

Lui regarde, hébété, ses grands yeux la fixent avec étonnement… Est-ce un rêve ? Mais non elle est là, contre lui, et à son tour il couvre de baisers fous sa figure et ses mains… « Chère adorée, ma joie ! tu m’as rendu la vie ; maintenant rien ne peut me toucher » murmura-t-il à sa femme, en lui prodiguant ses caresses. Et un bonheur qu’ils ignoraient avant de connaître leur mutuel amour, saisit leurs jeunes cœurs et leur fit oublier tout ce qui les entourait…

« Ainsi tu n’as peur de rien, de rien du tout ? » lui demandait-il le soir, devant sa fenêtre ouverte, tout en entourant de son bras la taille flexible de la jeune femme.

« Avec toi, non », répondit-elle, et elle le regarda dans les yeux avec une expression de tendresse infinie.

« Ah ! chère Nina, c’est que ces jours derniers, j’espérais obtenir de l’avancement, tandis que maintenant !…

– Monsieur le chef, une dépêche pour vous », annonça la concierge en tendant un papier.

Lui, d’une main tremblante, ouvre le télégramme.

« Eh bien Nina, cela veut sans doute dire que tout est fini.

– Chéri, notre bonheur ne fait que commencer… lis donc vite, ta Nina est prête à tout.

– Non, je ne peux, vois toi-même, répondit-il, lui passant la dépêche.

– Donne et regarde comme je suis brave… »

Et elle lit tout haut : « J’ai l’honneur de vous informer que vous êtes nommé chef de la station de N… sur la ligne de notre chemin de fer. »

Traduit à Tien-Tsin, le 12 février 1901.

Corps expéditionnaire de Chine.

1En Russie/les employés civils sont assimilés aux officiers et ont des grades comme dans l’armée – NdT.